Energiewende digital

Herausforderungen der Energiewirtschaft

Mit der Energiewende wird die zentrale Energieerzeugung von einer Vielzahl dezentraler Erneuerbare-Energien-Anlagen abgelöst, die ins Stromnetz einspeisen. Vor allem Windkraft- und Photovoltaikanlagen sind aufgrund ihrer Abhängigkeit vom Wetter nicht in der Lage, gleichbleibend und vorhersehbar Energie zu liefern. Deshalb führt der zunehmende Ausbau der Stromerzeugung aus regenerativen Energien in Deutschland zu Schwankungen in den Versorgungsnetzen.

Auch bei den Verbrauchern verändert sich erheblich das Einspeise- und Entnahmeverhalten in den lokalen Stromnetzen – beispielsweise durch eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach, einen Speicher im Keller oder die zunehmende Nutzung von Wärmepumpen und Elektroautos.

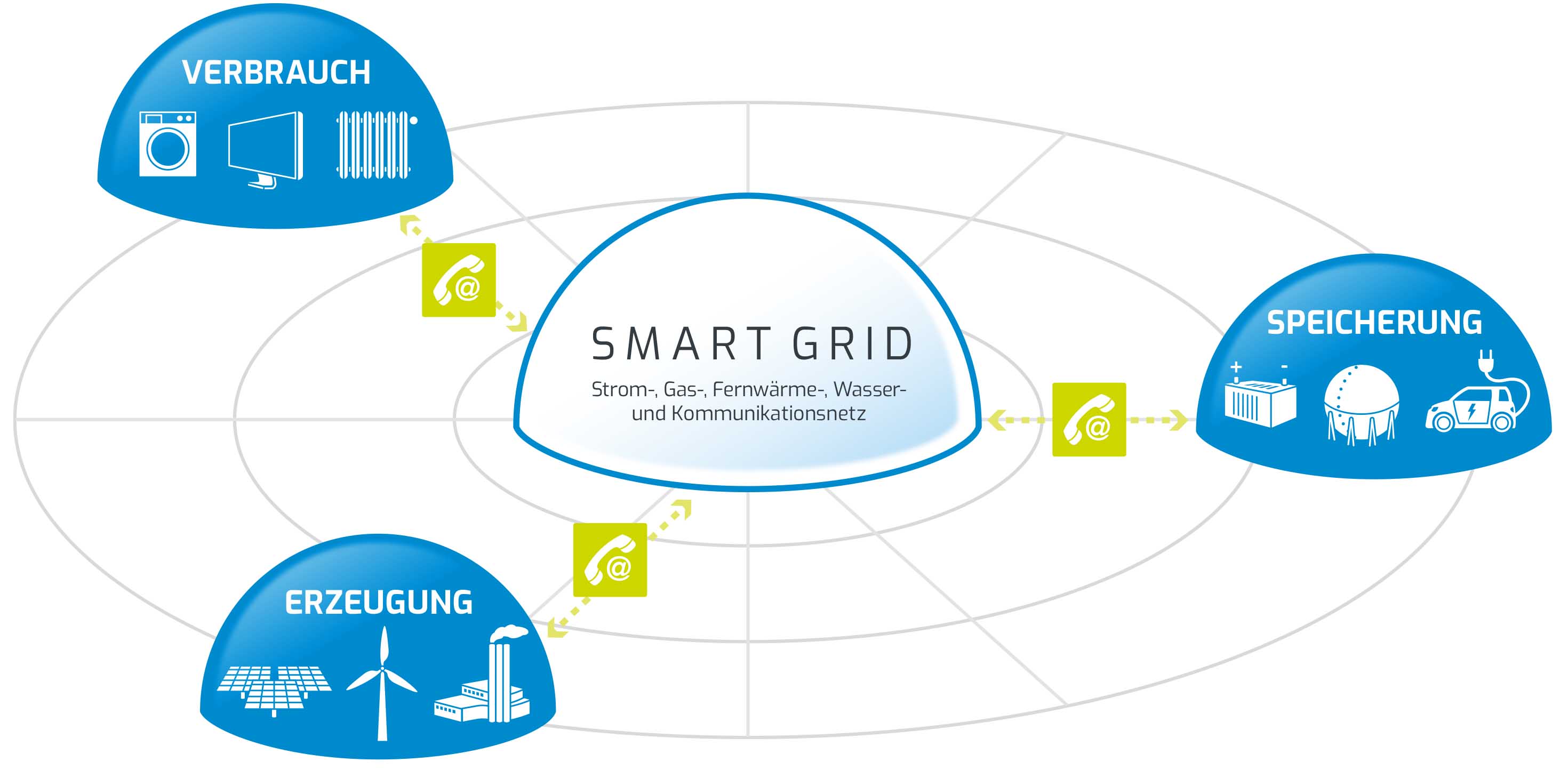

Die Netzbetreiber stehen daher vor der Herausforderung, die Versorgungssicherheit und Netzstabilität auch bei zunehmender dezentraler Systemkomplexität aufrechtzuerhalten. Elektronische Stromzähler – so genannte Smart Meter – helfen, Angebot und Nachfrage in intelligenten Energienetzen – auch als Smart Grids bezeichnet – aufeinander abzustimmen. Denn sie liefern exakte und zeitnahe Informationen zur Energieabnahme und -einspeisung.

Gesetzlicher Hintergrund

Der Gesetzgeber hat auf die Herausforderungen in der Energiewirtschaft reagiert. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende (GDEW) am 2. September 2016 wurden die rechtlichen Rahmenbedingungen für die flächendeckende Einführung von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen geschaffen. Zuletzt wurden diese Vorgaben am 27. Mai 2023 durch das Inkrafttreten des Gesetzes zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende (GNDEW) noch einmal konkretisiert.

Das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) ist dabei das Kernelement und regelt den Einbau und Betrieb von intelligenten Messsystemen und modernen Messeinrichtungen. In diesem Zusammenhang wurde der Fokus besonders auf die Datensicherheit und eine faire Verteilung der Kosten gelegt.

Der Rollout moderner Messeinrichtungen und intelligenter Messsysteme als Beitrag zur Energiewende ist also gegenwärtig bereits in vollem Gange.